A 20 anni dalla nascita di Facebook, siamo ancora contenti dei social media?

Quale futuro avrà il networking online? La democrazia riuscirà a sopravvivere ai social media? Cosa sono le guerre cognitive e perché i social potrebbero favorirle?

A vent’anni dalla nascita, il 60% degli utenti di internet è attivo su Facebook, per un totale di più di 3 miliardi di utenti

Secondo l’Economist, la natura dei social è cambiata profondamente, dall’idea di networking a canali di consumo compulsivo di contenuti (da social network a social media)

I social media come canali potenzialmente permeabili al cognitive warfare

Correlazione tra uso dei social media e polarizzazione della politica / nascita e crescita degli estremismi nei Paesi Occidentali

I social e il cognitive warfare, Midjourney, immagine mia

Con 20 candeline spente la scorsa settimana, Facebook è ancora tra le app più usate al mondo, con il 60% degli utenti di internet attivi in piattaforma, per un totale di più di 3 miliardi di utilizzatori1. Per l’occasione del ventennale, The Economist ha dedicato la copertina del 3 febbraio ai social network, con una sola domanda: sono ancora la stessa cosa di quando erano nati? Spoiler: no.

Alcuni dati.

Negli Stati Uniti, il numero di adulti che dichiara di condividere episodi della propria vita su un social network è passato dal 40% al 28% dal 2020.2 Il tempo speso su app social, nel mondo, è invece aumentato del 42%, sempre dal 2020.3

L’esperienza social è profondamente cambiata: dalla collaborazione e il networking alla produzione e consumo di beni virtuali, che siano post, video, immagini. Anche uno dei tanti sogni di Mark Zuckerberg4 di creare una piazza di dibattito o la rassegna stampa personalizzata si è frantumato davanti a una richiesta ben diversa del mercato (le news rappresentano il 3% dei contenuti visti su Facebook5, anche se 34% degli utenti nel mondo dichiara di utilizzare i social media come fonte di notizie6).

Se prima Facebook, Instagram, X (prima Twitter) volevano essere il social dei gruppi, delle pagine, del networking, del dibattito, oggi sono una vetrina di contenuti da scrollare (o con cui polemizzare), molto più simili ad altri media come TikTok (nel bene e nel male). Laddove non c’è più il networking ma il consumo, conclude l’Economist, non c’è più la scoperta dell’altro e di altre idee, ma la ricerca dello specchio delle proprie idee, non ci sono più comunità aperte e permeabili, ma campane di vetro sempre più chiuse e sempre più autoriferite.

In questa forma, i social sono pericolosi per la nostra democrazia?

In una serie di articoli, la NATO's Strategic Warfare Development Command ha iniziato a delineare per il pubblico quello che viene denominato Cognitive Warfare7. La Cognitive Warfare individua tutte quelle attività volte a impattare attitudini e comportamenti di gruppi e comunità sociali con l’obiettivo, tra le altre cose, di deteriorare le capacità cognitive di un avversario, riducendo, tra le altre cose, l’abilità nel distinguere fatti reali da notizie false. E’ qualcosa a cui ci stiamo abituando molto in fretta: fake news, canali di propaganda, disinformazione organizzata, dalle campagne di Donald Trump, al tema vaccini, fino alla Guerra in Ucraina.

La Cognitive Warfare si affianca (o, talvolta, sostituisce) la Kinetic Warfare (combattimento fisico con annessione territoriale) e ha il compito di indebolire l’avversario prima (o durante) lo scontro fisico in campo. In breve: senza disturbare troppo Sun Tzu e l’over-citato L’arte della guerra, significa battere l’avversario prima ancora che le proprie truppe vadano allo scontro.

E quale modo migliore di combattere una Guerra Cognitiva se non attraverso i social? Cito8:

Le nostre abilità cognitive possono essere indebolite anche dai social media e dagli smart device. I social media possono aumentare i bias cognitivi e gli errori decisionali innati [nell’uomo], così come descritto nel libro del premio Nobel Daniel Kahneman Pensieri Lenti e Veloci [traduzione mia]

Non sto dicendo che i social siano un terreno di guerra cognitiva: sto dicendo che il canale social si presta a uno scontro di questo tipo.

Pensiamoci.

Tutti possono produrre e condividere contenuti, persino in anonimo; tutti possono poi diventare megafono di notizie, vere o false che siano, generando rumore e confusione. Nel suo editoriale, l’Economist è chiaro: laddove la discussione è interessata a temi sociali e politici, i social hanno creato tribù rumorose, polarizzate e polarizzanti. In breve: community chiuse e impermeabili tra loro. Ancora più in breve: community con meno anticorpi per eventuali innesti di fake news.

Alcuni esempi vengono dal contesto americano. Pew Research ha indagato il consumo di social media alternativi nella base elettorale statunitense9 - per alternativi si intende fuori dai circuiti dei media tradizionali, e quindi privi del tradizionale filtro giornalistico (fonti credibili, passaggi logici strutturati, obiettività di processo).

6% degli adulti statunitensi raccolgono informazioni regolarmente su social media di notizie alternative; 65% degli utenti di questi media dichiarano di aver trovato una community di persone con punti di vista simili sulla società e la politica; tra il 20 e il 25% degli account più rilevanti sui social media alternativi sono supporter di Trump, si dichiarano patrioti e fortemente religiosi

Gli utenti dei social media alternativi sono estremamente contrari a filtrare e verificare fonti e contenuti per bloccare fake news e contenuti offensivi. In generale, la libertà di poter condividere notizie false viene prima del verificare la bontà o meno della notizia stessa.

Non è un caso che, in vent’anni, la mediana sulle posizioni tra Repubblicani e Democratici americani si è ampliata notevolmente (1994-2014)10

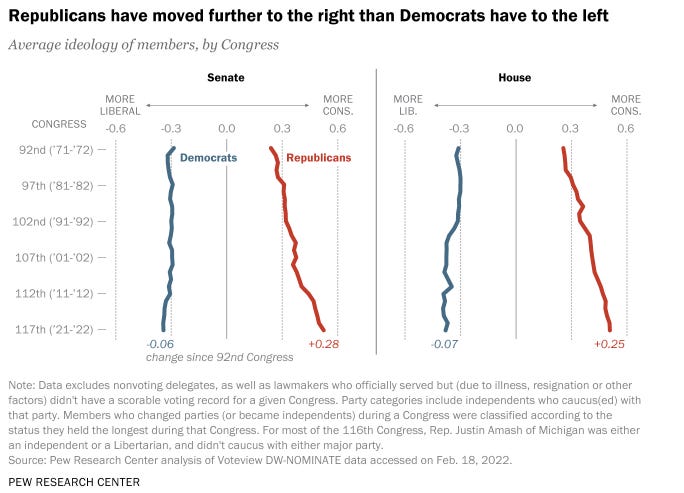

E’ estremamente significativa la polarizzazione dei congressi dei due partiti, dove lo spostamento a destra dei repubblicani è notevolmente più importante dello spostamento a sinistra dei democratici11

Il dibattito americano è riconosciuto come particolarmente sclerotizzato.

Un paper del 2019 dell’EPRS | European Parliamentary Research Service12 sostiene che il grado di partigianeria e polarizzazione misurato negli USA sia assente, o comunque estremamente più leggero, in Europa. In effetti, nelle democrazie europee non sono i grandi partiti a polarizzarsi, quanto i populismi e gli estremismi a emergere.

In uno studio interessante dell’agosto 2022 pubblicato su Humanities and Social Sciences Communications, gli autori hanno provato a indagare il rapporto tra social media e sviluppo dei movimenti populisti in Europa, con particolare riferimento agli euroscettici.13

La crisi economica del 2008, poi dell’Euro nel 2011, la stagnazione e il mutamento degli equilibrio globali ha avuto un impatto indiscutibile sulla nascita e crescita dei movimenti populisti europei. Ma i social media hanno giocato un ruolo di primo piano.

La possibilità di accedere a qualunque lettore a un costo marginale zero ha contribuito notevolmente a rafforzare la propaganda populista: si stima che, tra il 2018 e il 2019, l’85% di tutta la comunicazione politica in Germania sia originata dalla sola AfD. L’impatto è notevole, soprattutto laddove un capitale culturale medio-basso non ha permesso lo sviluppo di anticorpi a messaggi divisivi e populisti: e non a caso, la porzione di popolazione più vulnerabile al populismo mediatico è proprio quella a essere maggiormente impattata dalle nuove condizioni economiche.

Le democrazie occidentali hanno bisogno di nuovi anticorpi per i social?

Ogni società ha le sue fragilità, che siano economiche, politiche, sociali o culturali. I social hanno creato un canale di comunicazione diretto e - parzialmente - incontrollato verso tutte quelle fragilità culturali esposte alle fake news (e quindi a opportunità di guerra cognitiva contro le democrazie occidentali). Almeno, così suggeriscono i dati.

A vent’anni dalla nascita di Facebook, dopo Cambridge Analitica, Donald Trump, guerre e disinformazione diffusa, una riflessione è necessaria, soprattutto in un mondo multipolare e di crescente aggressività dei regimi non democratici. Ma regolamentare, definire, legiferare non sono le uniche risposte.

Negli anni, la partigianeria più o meno palese delle grandi testate giornalistiche e dei canali di comunicazione più tradizionali ha creato sfiducia e scollamento tra l’opinione pubblica e i principali filtri di informazione (mi piace ricordare che l’informazione libera è quella filtrata e strutturata, non quella aperta e incontrollata): parte della risposta si trova proprio lì, nel recupero del rapporto fiduciario tra chi vende notizie vere e verificate a chi le ricerca.

Parte della risposta si trova nel potenziare le capacità cognitive del grande pubblico (e quindi la capacità di distinguere fonti e informazioni false, o comunque da mettere in dubbio, la capacità di visione critica e un fact-checking diffuso e pervasivo): in breve, la scuola.

Parte, secondo me, si ritrova nel dispiegamento delle IA nel fornire supporto all’individuazione del rumore informativo. Già esistono: forse non sono sufficienti. Utilizzare IA per filtrare informazioni pone, comunque, molte domande. Quali sono le fonti a cui l’IA attinge per distinguere le informazioni? Qual è il processo di identificazione di un’informazione vera da quella falsa? Ma non sono domande per questo articolo.

As Facebook turns 20, politics is out; impersonal video feeds are in, The Economist, 3 febbraio 2024, LINK

Alcuni spunti di riflessione: la scelta di investire nel metaverso, cambiando addirittura ragione sociale di Facebook in Meta, e poi gli investimenti negli Oculus, e il metaverso vuoto dove un avatar di Zuckerberg in maglietta girava solitario aspettando l’arrivo di torme di utenti.

The end of the social network

Cognitive Warfare: Strengthening and Defending the Mind, NATO's Strategic Warfare Development Command, Aprile 2023, LINK

Countering cognitive warfare: awareness and resilience, Johns Hopkins University & Imperial College London, maggio 2021, LINK

The Role of Alternative Social Media in the News and Information Environment, Pew Research, Ottobre 2022, LINK

The polarization in today’s Congress has roots that go back decades, Drew Desilver, Pew Research, marzo 2022, LINK