Possiamo davvero abbandonare gli idrocarburi?

La neutralità carbonica prevista per il 2030 e le emissioni zero per il 2050 sono possibili? Possiamo vivere senza idrocarburi? Idee nobili giustificano posizioni irrazionali?

“Come funziona davvero il mondo” di Vaclav Smil è un libro che val la pena leggere

Il mondo si regge su diversi elementi che in comune hanno un fabbisogno energetico difficilmente generabile senza l’utilizzo di fonti di produzione energia quali gli idrocarburi

Cosa accadrebbe al nostro mondo se abbandonassimo troppo rapidamente gli idrocarburi (secondo i dati a disposizione)?

Copertina del libro

Global bullshit production levels have apparently remained high enough for Smil to continue his reality-checking quest1

Leggere Vaclav Smil significa seguire una sequenza logica di cifre, numeri dettagliati sulla produzione e consumo di tutti gli elementi che hanno avuto (e hanno tutt’ora) un impatto fondamentale sulla civiltà moderna-contemporanea. Il suo ultimo libro Come Funziona Davvero il Mondo2 si pone una domanda tanto semplice nella forma quanto complessa nella sostanza: quali sono gli elementi di base che reggono il funzionamento del nostro mondo?

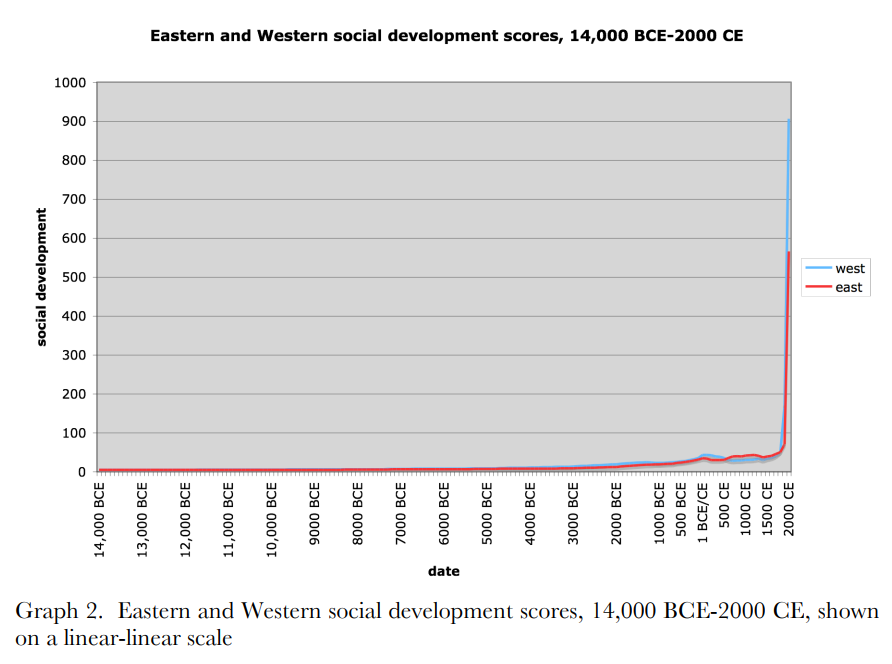

L’energia è al centro. Già nel libro Energia e Civiltà3, il lavoro di Smil è stato analizzare le svolte storiche e l’evoluzione delle diverse civiltà sulla base della capacità di estrarre energia in modo efficiente. Anzi, di catturarla.

Piccola parentesi

Trovo il termine cattura dell’energia particolarmente interessante. Utilizzato dallo storico Ian Morris per indicare uno degli elementi fondamentali che hanno permesso all’Occidente di dominare il mondo negli ultimi secoli (per ora, come sottolinea nell’introduzione)4, il termine cattura ci rimanda a un’azione precisa: l’energia esiste in natura, e noi umani la catturiamo in modi sempre più efficienti, che passano dal lasciare le colture al sole per farle crescere (cattura dell’energia solare), al vento che gonfia le vele delle imbarcazioni (cattura dell’energia del vento), alla cattura dell’energia prodotta artificialmente (l’elettricità). Chi la cattura meglio, cresce di più.

Chiusa parentesi

L’energia al centro del nostro mondo.

La macinazione del cereale necessita quindi dell’equivalente di circa 50 millilitri di carburante per chilo (mL/kg) di farina di grano tenero tipo 00 prodotta, mentre […] i processi di cottura su larga scala […] richiedono l’equivalente di 100-200 mL/kg di carburante. […] Cuocere una pagnotta da 1 chilo utilizzando lievito naturale richiede pertanto un investimento in energia pari all’equivalente di almeno 250 millilitri di gasolio.

[…]

La spesa totale di energia necessaria per far arrivare in tavola un chilo di pollo cotto al forno è di almeno 300-350 millilitri di petrolio greggio: quasi mezza bottiglia di vino.

[…]

lo studio più meticoloso che sia stato realizzato della coltivazione dei pomodori nelle serre-tunnel multiple impiegate ad Almeria in Spagna, è giunta alla conclusione che il fabbisogno energetico totale è di oltre 500 millilitri di gasolio per chilo di raccolto netto di pomodori nelle serre riscaldate e di 150 mL/kg in quelle non riscaldate

Per chi, come me, viene da una facoltà economica, porre l’energia al centro dello studio dello sviluppo delle civiltà è un cambio radicale nel modo di pensare. Come lo stesso Smil sottolinea, la teoria economica vede l’energia come un semplice fattore di produzione, un costo nelle funzioni micro e macro-economiche, e non un fattore che agisce sul sistema economico, mutandone profondamente le regole e le stesse strutture.

A cosa ci serve l’energia? A tante cose. Al riscaldamento e raffrescamento delle case, certo, al trasporto, all’illuminazione notturna e al funzionamento degli elettrodomestici. Ma l’energia serve anche a scindere gli atomi di azoto per la produzione di ammoniaca (ci arriverò dopo) o a permettere la produzione di quei polimeri complessi che noi chiamiamo comunemente plastica, la quale - cito - ci accompagna da quando “la vita moderna oggigiorno inizia (in sala parto) e finisce (nelle unità di terapia intensiva) circondata dagli oggetti di plastica”. Oltre ad ammoniaca e plastica, Smil cita acciaio e cemento, portando a quattro i pilastri della civiltà moderna. Cos’hanno in comune? La loro produzione, trasporto, gestione e utilizzo è estremamente energivoro.

La cattura dell’energia in stile Ukiyo-e, ChatGPT4.o

Si potevano immaginare plastica, cemento e acciaio5, ma perché l’ammoniaca? Opinione mia: questa è la parte più interessante del libro.

L’ammoniaca (NH3) è un composto chimico che permette all’uomo di utilizzare l’azoto (in natura N2, molecola che non reagisce con noi o con altri elementi, e infatti noi ne siamo immersi senza neanche accorgercene), in particolare nella fertilizzazione dei campi. Di base, l’azoto si ritrova in quantità minime nelle deiezioni (animali e umane) e nell’urea, così come viene prodotto da batteri che vivono simbioticamente nelle radici di piante particolari (leguminose, trifogli, ecc…) che fertilizzano naturalmente i campi (qualcuno ricorda ancora la rotazione delle colture, con i campi lasciati a maggese un anno ogni tre, o la fertilizzazione dei campi, per l’appunto, tramite deiezioni?).

La possibilità di creare fertilizzanti chimici grazie all’ammoniaca è alla base dell’esplosione della produttività dei campi agricoli, della produzione alimentare e dell’attuale sovrabbondanza di cibo prodotto (tra 3.200 e 4.000 chilocalorie prodotte per persona vs. le 2.000-2.100 effettivamente necessarie a sostentarci6). Oggi vengono creati nel mondo 150 megatonnellate di ammoniaca, di cui l’80% è impiegato come fertilizzante.

La fissazione dell’azoto è vitale per il progresso dell’umanità civilizzata. […] I dati più accurati sull’attuale utilizzo dell’azoto nell’agricoltura cinese mostrano che il 60% circa di tale elemento nutriente deriva dall’ammoniaca sintetica: tre cinesi su cinque dipendono per il loro sostentamento dalla sintesi di questo composto. La media globale è pressapoco del 50%. […] Senza la sintesi dell’ammoniaca, non potremmo assicurare la sopravvivenza stessa di grandi fette della popolazione odierna e di quella futura.

50% è una cifra enorme: sono circa 4 miliardi di persone. 4 miliardi. Come Smil sottolinea, se rinunciassimo domani all’ammoniaca, e quindi all’uso di energia prodotta da idrocarburi per la scissione dell’azoto, il crollo della produzione alimentare porterebbe ad affamare (a morte) metà della popolazione mondiale.

L’ammoniaca e la produzione alimentare è il tema più interessante, ma il libro è molto più di questo. I capitoli analizzano pilastri diversi della società contemporanea, partendo sì dall’energia, dal cibo, dai quattro elementi già citati alla base della civiltà moderna, e prosegue con la globalizzazione, la gestione del rischio, la gestione del futuro e dell’ambiente.

Vaclav Smil non è un negazionista del cambiamento climatico, né dei danni prodotti alla biosfera. Il suo punto è un altro, ed è: le istituzioni pubbliche (soprattutto occidentali) sono consapevoli della grandezza e la complessità del mondo? O meglio, le governance istituzionali sono costruite in modo tale che la complessità del mondo possa essere assorbita nelle decisioni pubbliche, al netto delle dichiarazioni d’intenti?

E poi: la società civile, che nei paesi democratici resta sovrana, è abbastanza informata e preparata per prendere decisioni di portata sistemica, che vanno dall’essere favorevoli o contrari all’uso delle tecnologie di fissione dell’atomo per la produzione di energia dal nucleare, all’essere favorevoli o contrari all’abbandono della produzione di veicoli a motore per abbracciare veicoli elettrici, con tutte le conseguenze del caso (produzione e gestione delle batterie, produzione dell’energia elettrica necessaria ad alimentare le auto, efficientamento dei siti di produzione)?

Conclusioni personali

Consiglio di leggere il libro. E’ ovvio che le mie competenze e conoscenze non sono sufficienti per supportare (o per tentare di smontare) ogni tesi, ma la sequenza logica e i dati esposti sono di una chiarezza e solidità invidiabile, così come l’autore è riconosciuto per essere un pensatore di profondità e visione sistemica rara nel panorama intellettuale

Le istituzioni occidentali sono strutturate in modo tale da poter assorbire, sintetizzare e dare risposta alla complessità crescente del mondo? Con lo spostamento dell’interesse delle popolazioni democratiche dal conflitto tra capitale e lavoro e tra Stato sociale e mercato7 a un caleidoscopio d’interessi, problemi, richieste diverse, è ancora possibile creare governi, formazioni politiche, sindacati e gruppi di pressione che riescono, senza polarizzarsi e semplificare i messaggi per essere ascoltati, a elaborare approcci nuovi per sciogliere i nodi della complessità contemporanea?

Idee nobili come l’ecologismo, l’ambientalismo, la sostenibilità giustificano scelte che si rivelano irrazionali davanti alla realtà? L’abbandono del nucleare, l’obiettivo di neutralità carbonica e poi decarbonizzazione, sono tutte scelte razionali in un sistema che si regge sull’estrazione di energia in quantità tali da richiedere fonti altamente efficienti (gli idrocarburi in particolare)?

How the World Really Works by Vaclav Smil — what powers our economies, Pilita Clark, FT, 25 gennaio 2022, LINK

Vaclav Smil, pubblicazione in italiano nel 2022

Energia e civiltà, Vaclav Smil, pubblicazione in italiano nel 2021

L’acciaio è già citato tra gli elementi fondamentali nella storia dello sviluppo delle società nel libro Armi, acciaio e malattie di Jared Diamond, pubblicato nel 1997 e saggio di squisita finezza nell’analisi dell’evoluzione delle civiltà negli ultimi 13.000 anni

Non aprirò parentesi sul fatto che ancora oggi esistono paesi che soffrono la fame. Come già parte della riflessione dell’intervista Possiamo ancora permetterci di essere una specie carnivora? (con Francesca Grazioli in questa newsletter; qui l’articolo), molto del fabbisogno non coperto di calorie nel mondo deriva da sprechi e inefficienze logistiche; non che queste siano temi semplici da affrontare, soprattutto in un sistema complesso come quello della produzione alimentare, ma è un tema riconosciuto e condiviso.

Tra le riflessioni di apertura del libro La Crisi del Capitalismo Democratico (Martin Wolf, 2024), di cui consiglio la lettura (vedi Consigli di lettura estiva? - by Alessio Mazzucco (substack.com))